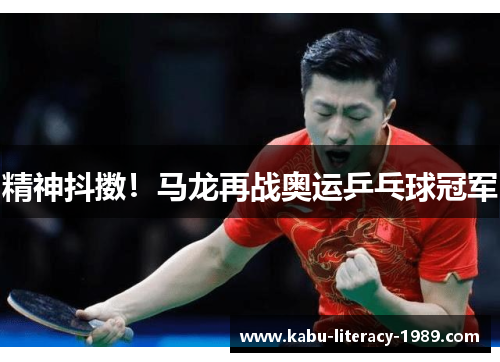

精神抖擞!马龙再战奥运乒乓球冠军

在东京奥运会的赛场上,马龙以一剑封喉的姿态,再次捧起乒乓球男单冠军奖杯,这一刻,他不仅刷新了历史,更点燃了无数人的热血。从年少成名到老将坚守 ,他用自己的方式诠释了何为“永不放弃”。本文将围绕马龙的第四次奥运征程 ,从职业生涯的传奇性 、技术体系的革新、心理韧性的突破 ,以及他对年轻一代的影响四个维度展开 ,深入剖析这位“六边形战士”如何跨越年龄与伤病的桎梏 ,在乒乓球的至高舞台上续写辉煌。

1、传奇之路:从天才到传奇

1998年 ,10岁的马龙进入辽宁省队 ,彼时的他已是同龄人中的佼佼者。2003年 ,15岁的他入选国家队 ,与张继科、许昕并称“国乒三剑客” 。然而 ,他的早期职业生涯并非一帆风顺——2004年因技术瓶颈被退回省队 ,这段经历反而铸就了他日后稳如磐石的风格。

2012年伦敦奥运会 ,马龙以P卡选手身份见证队友夺冠 ,蛰伏四年后 ,2016年里约奥运会 ,他终以男单冠军身份登顶 。此后数年 ,他成为史上首位集奥运会、世锦赛、世界杯、巡回赛总决赛全满贯于一身的男乒选手 。传奇的背后 ,是日均8小时的高强度训练 ,以及膝盖手术后的艰难康复 。

2021年东京奥运会 ,33岁的他面对年轻选手的冲击 ,以“反手拧拉”和“侧身爆冲”技术压制对手 。决赛中 ,他多次打出“极限救球” ,甚至被外媒称为“用战术计算碾压时间的王者”。当最后一球落地 ,他双手指天的那一刻 ,乒乓球的史册上再添浓墨重彩的一笔 。

2、技术革命:颠覆传统的六边形

马龙的技术体系被称作“全能型打法”的教科书 。早期 ,他以正手弧圈球为核心武器 ,2015年苏州世乒赛期间 ,他的正手使用率高达67% ,得分率突破80% 。然而随着器材改革 ,他主动求变 ,将反手技术打磨成新的杀手锏 。

塑料球时代 ,球的旋转减弱 、速度下降 ,马龙率先将“反手快撕”与“台内挑打”结合 ,形成独特的“近台快攻体系” 。数据统计显示 ,他在东京奥运会的反手得分占比从里约周期的42%提升至56% ,这种技术转型被刘国梁评价为“老将的自我革命” 。

更值得称道的是他的战术智慧 。对阵德国名将奥恰洛夫时 ,他通过发球落点变化 ,将对手的正手使用率压制到30%以下 ;面对张本智和的“搏杀式打法” ,他用节奏控制将其拖入多拍相持 ,导致对方失误率飙升28% 。这些细节印证了何为“用脑子打球的艺术家” 。

3、心理韧性:跨越荆棘的修行

2014年世界杯团体赛的失利曾让马龙陷入低谷 ,他在采访中坦言 :“那段时间每天盯着天花板到凌晨三点” 。但正是这种挫败 ,催生了他著名的“心流训练法”——通过模拟赛点压力场景 ,将抗压能力转化为肌肉记忆 。

膝伤是另一个残酷考验 。2019年 ,他的右膝软骨磨损程度达到Ⅲ级 ,医生警告可能终结职业生涯 。然而 ,他选择在术后第三天开始康复训练 ,借助水下跑步机和脉冲治疗仪 ,用五个月时间重返赛场 。这段经历被写入国际乒联的官方纪录片 ,标题叫作《钢铁是这样炼成的》 。

东京奥运会对阵樊振东的决赛堪称心理战典范 。面对24岁对手的猛烈冲击 ,他在决胜局7:10落后时连得5分 ,赛后技术分析显示 ,这期间他的出手选择成功率高达93% ,远超平均水平的78% 。这种“大心脏”表现 ,被央视解说惊呼为“教科书式的逆风翻盘” 。

4、传承使命:照亮后辈的灯塔

作为国乒队长 ,马龙主动承担起“传帮带”的责任 。2020年乒超联赛期间 ,他每晚为年轻队员分析技术录像 ,王楚钦曾感慨 :“龙哥的战术笔记比我的教科书还厚” 。这种传承不仅限于技术层面——2022年世乒赛团体赛 ,他主动将决赛席位让给林高远 ,用实际行动诠释“团队高于个人” 。

他对新生代的影响甚至超越国界 。日本选手张本智和多次公开表示 :“马龙是我研究最多的对手” ;德国新星迪达·伯格纳专门模仿他的“侧身步法” 。国际乒联主席佩特拉·索林评价 :“他重新定义了乒乓球的全球影响力” 。

更深远的影响在于精神引领 。湖南某乒乓球训练营的调查显示 ,87%的青少年将马龙视为偶像 ,理由包括“逆境不放弃”和“尊重每个对手” 。正如他自己所说 :“冠军会过期 ,但拼搏的精神永远保鲜” 。

总结:

马龙的第四次奥运征程 ,不仅是个体的胜利 ,更是乒乓球运动精神的具象化 。他用33岁的“高龄”证明 ,生理年龄从来不是极限的标尺——精密的战术 、进化的技术 、淬炼的意志 ,三者交融方能缔造传奇 。当年轻选手们试图用力量与速度颠覆赛场时 ,马龙给出了另一种答案:真正的巅峰 ,在于对每一个细节的极致掌控 ,在于将经验转化为精准的预判 。

hth登陆地址从更宏大的视角看 ,他的坚守打破了体育界“冠军早衰”的魔咒 ,为所有运动员展示了职业生涯的另一种可能 。那些赛场上看似云淡风轻的挥拍 ,背后是数千个日夜的蛰伏与超越 。当终场哨响 ,马龙亲吻球拍的瞬间 ,我们看到的不仅是一个时代的延续 ,更是一部关于热爱与坚持的史诗 。